Actualités, Critique, Festival Cinéma du Réel

Protocoles du réel

FESTIVAL. Si la 47ᵉ édition de Cinéma du réel, qui s’est tenue du 22 au 29 mars, se déroulait pour la première fois hors du Centre Pompidou, la compétition (37 titres sur une centaine au programme) continuait de donner une place conséquente à des gestes frayant avec l’art contemporain.

Le Centre Pompidou étant fermé pour travaux, Cinéma du réel se tenait cette année dans plusieurs salles du Quartier latin. Or la sortie de l’institution soulignait, par contraste, la culture muséale de la manifestation. La compétition comptait près d’un tiers de films d’artistes travaillant au seuil du cinéma, de l’exposition et de l’installation. Le programme – international et intergénérationnel (la jeune garde y côtoie des figures installées) – couvrait bien des formes plurielles, tant en matière de format (court et long), que de support (argentique et numérique) et d’approches (film de voyage, portrait, autofiction, etc.). La provenance socioculturelle des cinéastes se révélait plus homogène : issus d’écoles d’art internationales, de grandes universités telles que Columbia, Duke et Harvard, ou représentés par de prestigieuses institutions comme le MoMA. De cette ligne éditoriale se dégagent en particulier des films à dispositif dont il s’agit d’interroger les méthodes, entre risque du vase clos et création de vases communicants.

Certains films proposaient de mettre en boîte le réel au sein d’un diagramme formel plus ou moins strict. Ces projets abstraient le réel en une somme d’objets à manipuler et agencer, à la manière dont les sciences expérimentales reproduisent des univers depuis leur laboratoire pour tester hypothèses et paramètres. Little Boy, du vétéran de l’avant-garde James Benning, repose sur un principe de miniaturisation de l’espace et du temps, au gré d’une frise de type « avant/après ; cause/conséquence ». Avant : une succession de mains (jeunes puis vieillissantes) peignent des maquettes de modélisme ferroviaire sur des chansons populaires. Après : chaque miniature finie est exposée en plan fixe sur un extrait de discours politique (d’Eisenhower à Clinton). Ce protocole jalonne l’histoire du pays et l’existence du cinéaste. Peu coercitif, le montage joue entre des éléments aux liens peu explicités, aux échos plus ou moins perceptibles. L’absence de clefs pour lire ce faisceau d’indices culturels s’avère pourtant frustrante. Evidence de Lee Anne Schmitt propose un dispositif plus didactique pour brosser le paysage idéologique des États-Unis. Fille d’un employé de l’Olin Corporation, elle documente l’impact de cette entreprise de produits chimiques et de munitions. Sur sa table de travail s’accumulent les pièces à conviction : objets, livres, lieux. Autant de traces de la pollution matérielle et immatérielle générée par cette industrie qui a dissimulé ses méfaits environnementaux, mais aussi financé des réseaux néoconservateurs durant des décennies. Sans hiérarchiser entre archives privées et publiques, la réalisatrice interroge la résonnance entre ces superstructures politiques et les schèmes intimes, entre distance et engagement à la première personne. On regrette toutefois le caractère itératif du montage et sa voix off monocorde qui donne à ce film-essai des accents de cours magistral.

D’autres oeuvres cherchaient à confronter leur programme à plus d’aléas, en le frottant aux dissonances du collectif et au « facteur humain ». Ainsi de deux films qui éprouvent la plasticité de leur matériau initial, à partir des figures de Médée et de Don Quichotte. Recherche Médée de Mathilde Girard (psychanalyste, cinéaste et écrivaine, collaboratrice de Pierre Creton) soumet le texte d’Heiner Müller, Médée- Matériau, à un réseau de proches. Ce protocole de lecture sert de maillage pour tisser leurs sensibilités face au personnage de Médée et rendre compte des mutations actuelles du désir et des modèles familiaux (dans le couple ou en dehors, avec ou sans enfant, selon un prisme féministe ou queer). Dans l’étau d’un format 4/3, l’entre-soi glisse vers l’entrée en soi, pour tenter des modes d’adresse et d’énonciation capables de faire entendre ces voix, avec leur violence et leur douceur.

Stimulant documentaire picaresque, Je suis la nuit en plein midi de Gaspard Hirschi transporte Don Quichotte (Manolo Baez, performeur équestre et hommecentaure), affublé d’un Sancho Panza à scooter tuné (Daniel Saïd) dans Marseille. Au fil de son errance, le film documente l’effet de son propre protocole. La réaction des populations ou des forces de l’ordre raconte un certain rapport à l’urbain, aux frontières, aux clôtures. Les lieux habituellement inaccessibles de la ville – des ensembles résidentiels sécurisés aux quartiers nord – s’entrouvrent par la fiction, suscitant des interactions tour à tour épiques (Don Quichotte combattant des pelleteuses), cocasses, tendres ou tendues. En retour, le chevalier solitaire, cette forteresse impénétrable à la psyché solipsiste, se cogne au réel, l’interpelle et le somme de lui livrer des clefs de notre présent.

Élodie Tamayo

À lire également :

Maryam Tafakory : Remonter le voile

Actualités, Entretiens, Festival Cinéma du Réel

Maryam Tafakory : Remonter le voile

ENTRETIEN. Lors de la 44ᵉ édition de Cinéma du réel, l’artiste visuelle iranienne Maryam Tafakory présentait une performance et accompagnait pour la première fois en France son oeuvre, composée à ce jour d’une dizaine de courts métrages et d’installations, qui élargissent le territoire du film-essai conjugué au féminin.

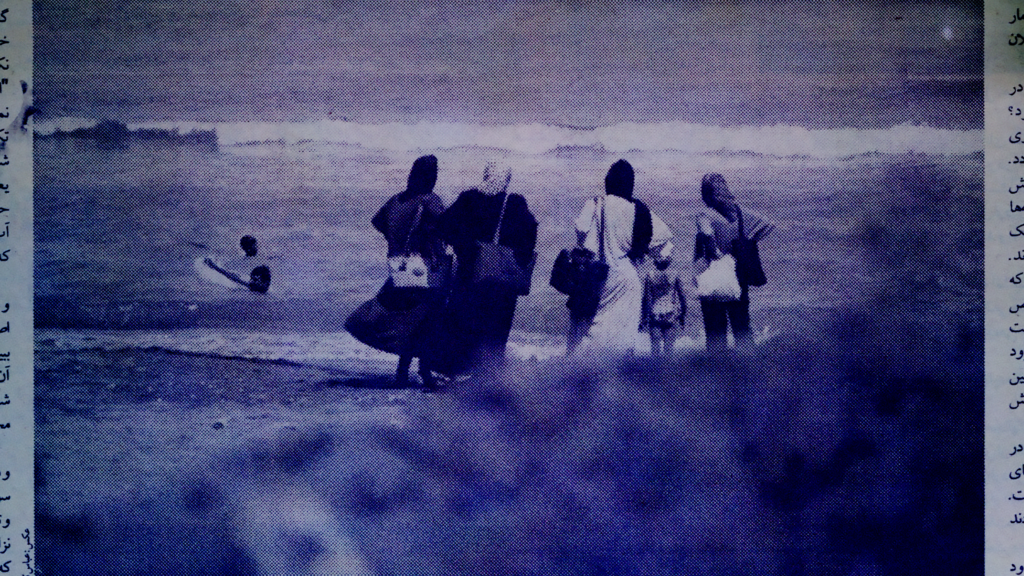

D’un plan à l’autre, différents rideaux, tous d’un blanc transparent, s’agitent au gré du vent. Le dernier à apparaître se fait sèchement tirer en jump cut par une femme entièrement voilée. Il suffit qu’un mot, « nu », se loge au coeur de l’image, tapuscrit en anglais et en farsi, pour que les plis du tissu domestique sèment une impatience sensuelle. Ce bref moment de Nazarbazi (2022), collage de Maryam Tafakory à partir de films iraniens produits entre 1980 et 2010, cristallise ce qui anime son travail. Depuis la réalisation de I Have Sinned a Rapturous Sin (2017), Tafakory remonte l’histoire du cinéma iranien par ses manques à l’image. Elle s’intéresse aux manières dont la censure a conditionné la mise en scène après la révolution islamique, alliant « interdictions tacites » et « formes dissimulées d’effacement systématique ». Elle confie volontiers : « Mon lien avec ces archives est empreint d’émotions contradictoires. C’est comme si j’étais dans une relation avec un amant qui m’a blessée à plusieurs reprises, mais que je ne parviens toujours pas à quitter. Ce sont des films avec lesquels j’ai grandi, dont je suis tombée amoureuse et qui m’ont trahie. Lorsque j’ai commencé à travailler avec ces archives, j’ai ressenti un malaise, non seulement envers la spectatrice que j’étais, mais aussi envers une génération façonnée par ces films. »

En une poignée de courts métrages, Tafakory met en oeuvre une fascinante poétique de dévoilement des tensions sociales et sexuelles dans le cinéma iranien, par des gestes de recouvrement. Le premier d’entre eux consiste à imprimer des bribes de texte au milieu de l’écran. Les mots de Tafakory, qui « commence chaque projet par l’écriture », se mêlent à ceux de ses maîtres à penser, parmi lesquels Forough Farrokhzad et Jacques Derrida. « Je ne veux pas qu’une voix extérieure raconte ces histoires. Je veux que le texte se fonde dans les images. Que les images qui ont été censurées “avouent” les histoires qu’elles ont niées et les réalités qu’elles ont déformées. Comment parler de ce qui ne peut pas être vu lorsque l’acte de parler constitue lui-même une prise de risque ? »

« Quand nos yeux touchent / est-ce le jour ou est-ce la nuit ? », questionne un rare intertitre dans Nazarbazi, coupant court au mouvement d’une femme dont les mains en gros plan cherchent à atteindre celles d’un homme. Remonter pour dévoiler et pour rapprocher : face à l’interdit étatique de filmer le toucher, le montage devient chez Tafakory une littérale reprise en main des gestes empêchés. Dans Mast-Del (présenté à la Quinzaine des cinéastes en 2023), l’expression du désir féminin est explorée au plus près de la peau de corps solarisés, tandis que le son du vent oriente les tâtonnements, souffle sourd qui déréalise l’érotisme. Razeh-Del (2024) complexifie la portée d’une voix intérieure en la dédoublant : deux écolières s’échangent des lettres pour concevoir des films impossibles, et avec leurs mots qui se relaient à l’écran, c’est un plus vaste élan de correspondances qui se met en place. Femmes voilées en miroir, multiplication de surimpressions : loin d’opacifier la surface de l’image, ces effets font jaillir des histoires féminines enfouies. Plutôt qu’une révision du cinéma iranien, Maryam Tafakory opère une « sur-vision » : avec les voix susurrées par son clavier, elle arrache les pages silenciées d’une histoire clandestine du cinéma. « Il y a des choses que je veux que les spectateurs voient et d’autres qui ne peuvent pas être vues, mais qui peuvent être ressenties et apprises. Ce qui a été laissé de côté est présent dans chaque image. Les traces sont partout si nos yeux apprennent à les voir. »

Claire Allouche

Propos recueillis par courriel, le 10 avril.

Actualités, Festival Cinéma du Réel, Festivals

Claudia von Alemann, féminisme en famille

Du 22 au 31 mars, le festival Cinéma du Réel organise, à la suite de la Deutsche Kinemathek, une rétrospective de l’œuvre de Claudia von Alemann en sa présence.

Travaux expérimentaux, films documentaires et de fiction… En cinquante ans de cinéma, la réalisatrice féministe Claudia von Alemann aura placé l’amitié au cœur de l’engagement politique. En 1966, alors élève d’Alexander Kluge et d’Edgar Reitz à l’École d’Ulm, elle réalise un premier film de cinq minutes, Einfach, dans lequel elle convoque une bestiole cinématographique bien connue : le personnage burlesque. Le sien casse, fait tomber des objets, se confronte à l’adversité du monde comme les autres somnambules du muet. Mais celui-ci est une femme, et joue des coudes dans l’univers du slapstick resté très masculin. Le programme, adossé à ces figures d’êtres maladroits, secrètement animés par une éternelle quête informulée, est déjà esquissé : les films de Claudia von Alemann, jusqu’à son plus récent réalisé en 2016 (La Femme à la caméra – Portrait de la photographe Abisag Tüllmann), feront retour sur leur propre médium, et exploreront les moyens qu’il offre pour aménager une place aux femmes, à leurs désirs, à leurs revendications et à leur corps, au-delà du seul enregistrement documentaire de leurs témoignages.

Jeune diplômée, l’une des premières dans la RFA de l’époque à avoir reçu une formation spécifique de cinéaste, Alemann est retenue à Paris en mai 1968. Participant aux États généraux du cinéma, elle réalise Ce n’est qu’un début, continuons le combat, dans lequel étudiants, ouvriers et cinéastes (parmi lesquels Jean-Luc Godard) débattent, à l’issue de projections clandestines de films tournés au cœur de la lutte, du pouvoir contre-informatif du cinéma. Par la suite, la réalisatrice continue d’inscrire son travail dans la vie politique des années 1970, lorsqu’elle filme les cofondateurs du Black Panther Party en exil dans Kathleen et Eldrigde Cleaver à Alger (1970), recueille les témoignages d’ouvrières métallurgistes dans …Ce qui importe, c’est de le transformer (1972), ou s’intéresse au rôle joué par les femmes dans la guerre du Vietnam avec Par leurs propres moyens – Femmes au Vietnam (1971).

Mais le cinéma de Claudia von Alemann est surtout fait de portraits diffractés, peuplé de figures féminines engagées comme Germaine Greer, Ariane Mnouchkine, et surtout les pionnières du féminisme : Flora Tristan en France, Louise Otto-Peters, Louise Aston, Kathinka Zitz-Halein et Mathilde Franziska Anneke en Allemagne. Ces dernières ne sont pas représentées comme des héroïnes historiques dont on chercherait les traces objectives, mais comme des alliées oubliées que l’on invoque. Dans Le Voyage à Lyon (1981), sa première fiction, Alemann fait le portrait d’une jeune femme partie sur les pas de l’autrice, en 1844, d’Union ouvrière : Elisabeth ne dégotte aucune archive, mais enregistre des bruits que Flora Tristan aurait elle aussi pu entendre un siècle auparavant, manière intuitive de faire de l’histoire, plus imaginative que celle des universitaires mâles auxquels elle se confronte. Dans Le siècle prochain nous appartiendra (1987), diffusé à la télévision, une femme des années 1980, cheveux courts et long anorak kaki, voyage jusqu’aux salons des féministes allemandes du siècle romantique, dont les textes sont lus par des actrices en costume dans des décors peints, des cocons factices où les voix sont libres de s’entremêler. Elle reste immobile, mutique et douce aux côtés de celles qui revendiquent leur indépendance, échange parfois avec elles un regard complice. Version féminine du Bruno Ganz des Ailes du désir sorti la même année, dont elle partage l’attitude bienveillante et le pouvoir de susciter la parole, elle est la figure errante d’une sororité universelle. En 1988, dans Nuits claires, Alemann déclare : « Je fais du cinéma parce que j’aime bien le sentiment d’être en famille. » Documentaires et fictions se nourrissent ainsi d’amours et d’admiration, la réalisatrice s’entourant d’amies (Nuits claires, La Femme à la caméra), de sa mère et de sa fille (Ombres de la mémoire, 2000) ou de figures tutélaires (Le Voyage à Lyon, Le siècle prochain nous appartiendra). Or qui dit famille dit certes intimité, mais aussi lignée et longue descendance : les femmes de Claudia von Alemann sont d’une certaine façon à la recherche d’un passé digne, qu’un ange, un fantôme ou une cinéaste leur octroie.

Mathilde Grasset

Actualités, Festival Visions du Réel, Festivals

Nyon, à visages humains

FESTIVAL. Avec plus de 150 films montrés, Visions du réel, dont la 54e édition s’est tenue fin avril, demeure un centre majeur de défrichage de la création documentaire.

Pendant que de nombreux cinéastes venus des quatre coins du monde « pitchent » leurs projets auprès de professionnels de l’industrie, Lucrecia Martel, invitée d’honneur, répond aux questions du public dans une salle archi-comble. À quoi ressemblent ses scénarios pour solliciter des financements ? Après un soupir, suivi d’un sourire, Martel déclare : « C’est une torture ! C’est de la démence, penser qu’il n’y a qu’un seul système narratif, un conflit et un arc dramatique, pour raconter l’expérience humaine. Quand vous sortirez, faites ce jeu : écrivez ce qui vous traverse l’esprit, sans protagoniste et sans conflit. Des choses extraordinaires sont apparues chaque fois que je l’ai fait dans des ateliers. » Libérés d’un pitch asservissant et d’un personnage vampirisant : c’est sous ces auspices que les films les plus aventureux de cette édition travaillaient les éclats du réel. En accordant le Grand Prix aux deux premiers volets de While the Green Grass Grows de Peter Mettler, journal filmé inachevé à ce jour, c’est l’imprévisibilité du temps biologique que le jury a mise en lumière. Tandis que le cinéaste accompagne successivement ses parents dans leurs derniers jours, le film se laisse traverser par de miraculeux surgissements, manifestations de la nature et rencontres révélatrices.

Des premiers films donnaient eux aussi l’heureuse sensation de se fabriquer sous nos yeux, tout en questionnant l’évidence de la figuration humaine : le moyen métrage En attendant les robots du Belge Natan Castay et Para no olvidar, premier long métrage de la Suisso-Uruguayuenne Laura Gabay. Par l’entremise d’un personnage fictif, rémunéré un centime à chaque tête floutée sur Google Street View, Castay ne se contente pas de critiquer l’esclavage 2.0 d’Amazon Mechanical Turk, il donne un visage à ceux qui en effacent. Para no olvidar mobilise presque exclusivement des archives du père de la cinéaste, récemment décédé, datant du début de son exil, lorsqu’il quitta l’Uruguay dictatorial pour la Suisse. Cette correspondance entre les images en Super 8 d’un Uruguay idyllique et des cassettes audio envoyées par la famille restée au pays ne force jamais le sens. Respectueux des silences et des non-dits, c’est entre les lignes qu’elle déploie sereinement sa puissance politique, depuis le présent.

Claire Allouche

Article à retrouver dans le n° : 799

Page : 71

Anciens Numéros