Actualités, Entretiens, HommageFin de parties : Entretien avec Peter Watkins

Il y a près de vingt et un ans, au moment de la ressortie d’Edvard Munch (1974), Peter Watkins, après une rencontre avec les Cahiers (no 598), poursuivait la conversation avec Thierry Méranger en enregistrant dès le lendemain les réponses aux questions que notre rédacteur n’avait pas eu le temps de lui poser. Ce prolongement qui, faute de place, n’avait pas été publié, est resté inédit. Nous vous l’offrons ici en guise d’hommage au cinéaste, qui s’y livre longuement, de façon profonde et naturelle. Si son regard est déjà tourné vers une œuvre au passé, ses craintes et ses constats, qui en disent long sur le monde d’aujourd’hui, s’avèrent plus visionnaires qu’amers.

La diversité des formats que vous avez utilisés (16 mm, 35 mm, vidéo) participe-t-elle de la lutte contre ce que vous appelez la « monoforme », ou a-t-elle été imposée par les circonstances ?

Les deux. Je n’ai jamais aimé utiliser le 35 mm avec lequel j’ai réalisé Privilege et Les Gladiateurs. Pour Punishment Park, je me suis juré de ne plus jamais utiliser de caméra 35 mm et je suis content de ne pas l’avoir fait depuis lors. L’immobilité et la rigidité, la lourdeur et la lenteur vont complètement à l’encontre de tout type de cinéma improvisé, elles affectent directement la forme mais aussi l’exploration de la forme, qui est pour moi l’un des aspects les plus passionnants du travail cinématographique. Il m’est aujourd’hui devenu impossible de trouver un financement, à cause de la forte censure contre mon travail à la télévision et par la télévision. Donc, même si je dispose d’un support léger en numérique, à moins de trouver le soutien total d’une communauté ou une sorte de souscription publique, je me retrouve toujours bloqué.

Pour quelles raisons avez-vous renoncé au cinéma ?

J’ai tellement de raisons de me retirer. Je défie quiconque d’affronter le genre d’obstacles contre lesquels j’ai lutté pendant près de quarante ans en voulant encore faire des films. En substance, je n’ai plus aucun respect pour le cinéma. Je ne parle pas du médium, ni des nombreux très bons films réalisés dans le passé, mais de la profession, qui est devenue répugnante, sans honneur, sans respect, hypocrite, avide, motivée par le pouvoir. L’une des choses qui me préoccupent beaucoup dans le cinéma contemporain, c’est son refus de débattre de son propre rôle dans la société et de remettre en question la hiérarchie qu’il crée.

N’avez-vous plus le souhait de continuer à explorer la dimension pédagogique du cinéma ?

Je suppose que, dans des circonstances normales, le cinéma peut être très pédagogique. Consciemment ou inconsciemment, nous apprenons quelque chose de chaque film. Pour le meilleur et pour le pire. C’est particulièrement négatif si nous ne comprenons pas ce que nous apprenons ; c’est là que l’effondrement de l’éducation critique aux médias dans le système scolaire devient un problème très important.

Le Libre Penseur de Peter Watkins (1992).

Quelle a été le rôle du Libre Penseur (1992), consacré à Strindberg et conçu avec vingt-quatre étudiants en photographie, dans votre parcours vers La Commune (2000) ?

Le Libre Penseur est basé sur un scénario de film biographique sur Strindberg que j’ai écrit pour l’Institut suédois du cinéma, mais qui a été rejeté. Je l’ai utilisé plus tard comme base pour un projet pédagogique. Je dirais qu’environ la moitié des étudiants ont très bien travaillé ensemble, contribuant énormément au processus de réalisation. Au moment critique où le manque de cohésion du groupe est devenu trop important, certains ont quitté le projet, et ceux qui voulaient travailler collectivement sont restés. Cela s’est produit juste après la fin du tournage, pendant le montage. Le travail, partagé entre eux et moi, s’est très bien passé, mais je ne peux pas affirmer que Le Libre Penseur a été une expérience pédagogique collective totalement réussie. Le média audiovisuel lui-même et le processus de réalisation cinématographique comportent tellement d’aspects traditionnellement hiérarchiques : « Je suis le réalisateur, tu es le caméraman », « Je veux que tu filmes ça », etc., ce qui est toujours un problème pour tout projet pédagogique qui se veut collectif. Parfois, quand je regarde ce film, je dois vraiment faire un effort pour me rappeler si telle scène est tirée de mon scénario ou si elle a été écrite et/ou réalisée par les étudiants. Ce film de quatre heures et demie a été une étape importante vers La Commune, comme Culloden et Punishment Park. La contribution des étudiants me conforte dans l’idée qu’il faut désormais explorer de nouvelles voies dans l’enseignement du cinéma, si tant est qu’on puisse l’enseigner. Les études cinématographiques et télévisuelles ont besoin d’horizons complètement nouveaux vers lesquels tendre, ce qui peut et doit impliquer de travailler directement avec le public. Et dès que vous commencez à le faire, inévitablement, il est alors difficile d’employer la « monoforme » : on se rend compte qu’on doit avoir recours à des formes plus complexes de processus critiques cinématographiques. Et c’est pourquoi, quand je parle de crise des médias dans le titre de mon livre, Media Crisis (2004), il faut aussi l’entendre comme une crise de l’éducation.

À l’instar du titre original de La Bombe, The War Game, vos films lient très souvent le jeu et la guerre.

C’est sans doute vrai, même si je ne pense pas qu’il faille le surinterpréter. Punishment Park est une sorte de jeu, très cruel et cynique, basé en réalité sur le jeu que nous appelons la vie. Il n’y a rien de ludique dans ce film à part son titre. Je suppose que j’ai choisi inconsciemment le titre en raison de l’utilisation militaire des jeux dans les manœuvres et les exercices des armées, mais aussi parce qu’il me semblait à l’époque que les militaires jouaient avec la vie de millions de personnes dans leurs stratégies nucléaires. Des gens comme l’Américain Herman Kahn, par exemple, semblaient bouger des pions sur un plateau sur des écrans d’ordinateur. Si nous attaquions Moscou, nous pouvions donc sacrifier Londres, mais pas New York, mais peut-être Washington. Ce genre de jeu dangereux était très cruel à mes yeux. Mais je ne veux pas vraiment accorder trop d’importance à cela. De la même façon, Edvard Munch, par exemple, ne se limite pas à une thématique artistique. Je me sens parfois mal à l’aise lorsque je lis qu’il est différent de mes autres films parce que c’est le seul que j’ai réalisé sur un artiste. Or, Edvard Munch était aussi un homme. Un homme qui avait une relation avec une femme, qui a vécu à une époque et dans une société particulières, avec des problèmes sociaux et économiques particuliers. Toutes ces questions et bien d’autres encore sont autant de facettes d’Edvard Munch, tout comme elles ont été des facettes d’autres films que j’ai réalisés.

La Bombe de Peter Watkins (1966).

En quoi vos films s’inscrivent-ils dans une continuité ?

Je pense qu’il est très important de voir la continuité entre Culloden et Punishment Park et même certainement avec Privilege, à mon avis très sous-estimé, et que je considère accompli à plusieurs niveaux : technique, créatif et politique. Edvard Munch a aussi été une étape dans le développement de mon travail, avec la logique du récit, la forme dite documentaire ou quasi documentaire, l’utilisation de statistiques, les interviews face caméra, etc. Il mêle passé, présent et avenir de manière complexe et souvent asynchrone. C’est important, je crois, car je pense que nous sommes en train de perdre aujourd’hui notre histoire personnelle et notre histoire sociale, collective, ce qui me paraît directement attribuable à la télévision et à son niveau de stupidité totale, qui a conduit, au cours des trente dernières années, à une docilité croissante du public. Par perte, je ne désigne pas seulement l’oubli de ce qui est advenu dans le passé, mais le sens de la relation avec le passé et l’avenir. Si nous avions une perception plus forte de cette relation, je ne peux pas croire que nous détruirions délibérément la planète comme nous le faisons actuellement par notre surconsommation, encouragée par les médias.

Lire aussi : “Contre-chants – le cinéma de Terence Davies”

Pourquoi le scenario d’Edvard Munch s’arrête-t-il avant la reconnaissance officielle du peintre ?

Parce qu’à mes yeux la partie importante de la vie et de l’œuvre de Munch se situe avant cette reconnaissance. Lorsque je suis allé faire des recherches à Oslo, j’ai découvert que les honneurs qui lui étaient accordés étaient complètement hypocrites. Il a été constamment et violemment attaqué jusqu’en 1910 à peu près, la société a essayé de le détruire, ce qui n’est pas vraiment évoqué aujourd’hui par les institutions norvégiennes. En fait, il y avait tellement de jalousie à son égard que, lorsqu’il est mort en 1944, sa maison a été immédiatement démolie, et il a fallu au moins quinze ans pour construire un musée qui accueille correctement son œuvre. Par conséquent, quand j’entends parler de la nomination de Munch au titre de chevalier de Saint-Olaf et de toutes ces absurdités, je trouve révoltante l’hypocrisie des Scandinaves, et en particulier des Norvégiens, envers Munch. Edvard Munch est le premier film à mettre en évidence le fait qu’il avait une relation avec la femme connue sous le nom de Mme Heiberg, montrant le lien entre ses sentiments et son chef-d’œuvre de 1885, L’Enfant malade. Je vous assure que, lorsque je suis allé pour la première fois en Norvège et que j’ai décidé de faire un film sur lui, la réaction n’a pas été très bonne, surtout de la part de la télévision norvégienne. Non seulement j’étais anglais, mais certains aspects personnels de sa vie ne leur convenaient pas du tout.

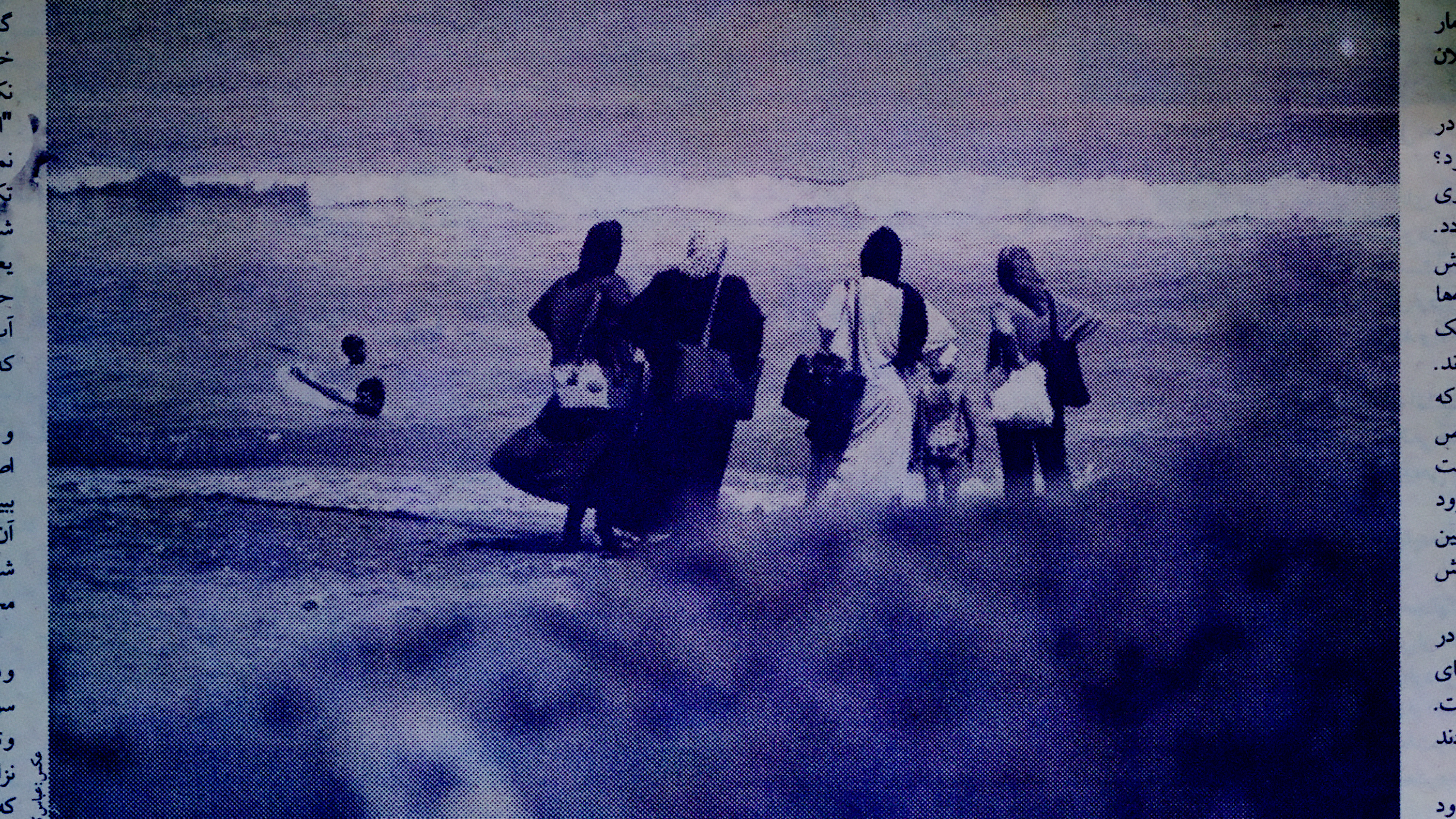

Punishment Park de Peter Watkins (1971).

À quoi a tenu l’annulation du projet de Proper in the Circumstances sur lequel vous avez travaillé aux États-Unis avec Marlon Brando à la fin des années 1960, avant de tourner Punishment Park ?

Le projet que j’avais l’intention de réaliser avec Heyman après Privilege portait sur les guerres indiennes qui s’étaient terminées par la bataille de Little Bighorn, en 1876, où George Custer avait été tué avec plusieurs centaines de ses hommes par Crazy Horse, Sitting Bull, les Sioux et les Cheyennes. L’idée était de réaliser plusieurs films avec Marlon Brando ; Proper in the Circumstances aurait été le premier. Je suis allé aux États-Unis et j’ai écrit un scénario très ambitieux, après avoir fait beaucoup de recherches sur la vie et la culture sioux avec la costumière Vanessa Clarke et le directeur artistique Bill Brody. Le projet a été arrêté après l’écriture ; les responsables d’Universal ont tout simplement décidé de ne pas le faire. S’agit-il d’une forme de censure ? Bien sûr. Un ou deux autres projets avec Brando ont aussi été annulés. L’un d’eux était basé sur Kit Carson et la longue marche des Navajos de leur réserve jusqu’à une sorte de camp de concentration au Nouveau-Mexique. C’est un autre événement tristement célèbre dans l’histoire entre les Américains et les Amérindiens. J’étais sur le point de le tourner, en 1972, quand j’ai reçu un télégramme de mes producteurs londoniens. Ils me disaient que, si je réalisais mon film sous la forme d’un documentaire où les personnages étaient interviewés devant la caméra, personne ne viendrait le voir, même si Marlon Brando y jouait. Les producteurs sont fondamentalement des gens très, très conservateurs.

Entretien réalisé par Thierry Méranger par CD, le 24 décembre 2004.

par Thierry Meranger