Actualités, Festival La Rochelle Cinéma, Festivals

Les solitaires de Judit Elek à La Rochelle

FESTIVAL. Redécouverts début juillet au Fema La Rochelle, les premiers films de la Hongroise Judit Elek sortent en salles dans la foulée, avant une rétrospective organisée par la Cinémathèque du documentaire BPI au Forum des images à Paris (du 17 septembre au 23 novembre) puis d’une intégrale en DVD.

Pour qui se faufilait entre les grandes rétrospectives du Fema (Christian Petzold, Barbara Stanwyck, Claude Chabrol) – tristement amputé d’un jour à cause d’une baisse des subventions départementales –, il était possible de découvrir trois films de Judit Elek, figure méconnue du cinéma hongrois moderne. Deux courts métrages, Rencontre (1963) et Où finit la vie ? (1967), datent de ses débuts au Studio Béla Balázs, lieu d’émulation artistique et de relative liberté politique par rapport à la production officielle, où Elek fut la première à mélanger fiction et documentaire, en s’inspirant des techniques du cinéma direct. Dans le premier, elle s’appuie sur des non-professionnels (un ami écrivain et une infirmière) pour imaginer un rendez-vous galant dans les rues de Budapest, la contrainte de l’improvisation nourrissant l’impression d’une vraie première discussion, rigide, pleine de petits ratages. Les célibataires livrent un état des lieux de leur vie sentimentale, puis retournent à leur « tourbillon de solitude », une formule de l’homme qui pourrait servir de sous-titre à la rétrospective, tant le thème paraît insistant chez la cinéaste. Dans le second, se succèdent (dans un ordre qui les rend plus tolérables) un départ à la retraite synonyme de mort sociale et les débuts d’un adolescent comme apprenti dans une usine, deux portraits réconciliant sociologie et empathie, étude de cas et gravité existentielle.

À côté de ces trames prélevées à même le réel, la dignité mélancolique de l’héroïne de La Dame de Constantinople (1969), une femme âgée poussée à troquer son appartement spacieux, peut sembler un peu plus affectée. On pense à une Nouvelle Vague alternative, qui aurait filmé le grand âge plutôt que la jeunesse. Autour de son héroïne, Elek retrouve le hasard grâce à la foule, d’abord dans une véritable « foire au logement », puis lors d’une fête imprévue où le salon est envahi par un flot de visiteurs qui entrent là comme dans un moulin. Dans une capitale en manque de logements, les idéaux communistes ne peuvent pas faire long feu : l’accumulation de plans-séquences remplis à ras bord de figurants reflète une fatigue aussi sociale que physique.

Les photographies, bibelots et souvenirs de la « dame », qui tapissent les murs, annoncent un autre volet de l’œuvre, celui de la mémoire nationale, de ses déficits comme de ses trop- pleins. Pour le premier versant, on attend le cycle organisé par la Cinémathèque du documentaire de la BPI, qui permettra de découvrir, outre un récit autobiographique (L’Éveil, 1994), les documentaires plus tardifs que cette rescapée du ghetto de Budapest a consacrés aux Juifs de son pays. Le second s’incarnait déjà dans les fictions sorties cet été, à l’échelle de couples ou de familles englués dans un quotidien sans horizon. Dans l’envoûtant Peut-être demain (1979), deux amants tentent de sauver leur relation boiteuse, bientôt submergés par une cohorte de personnages secondaires sur lesquels la caméra s’attarde à égalité, dans une campagne décrépite. Les maisons de Judit Elek sont malades, ce que confirme La Fête de Maria (1984), où un décor en apparence plus luxueux sert, le temps d’une villégiature à la Tchekhov, à faire du XIXᵉ siècle le miroir du présent : « C’est ridicule de confondre son propre agacement avec l’émotion de la nation », y lance-t-on au cours d’un repas. Parions que cette confusion est au contraire savamment entretenue par la réalisatrice, habile à dissimuler l’esprit du temps sous une mélancolie un brin surannée.

Élie Raufaste

Actualités, Festival La Rochelle Cinéma, Festivals

Sicilia Queer Filmfest: clopiner en Palerme

Le Sicilia Queer Filmfest fêtait sa 15e édition à Palerme du 25 au 31 mai avec des hommages à Joaquim Pinto et Laura Morante, un mini-panorama géorgien et d’autres programmes répondant politiquement et esthétiquement au climat délétère de notre temps.

Malgré leurs venues empêchées, Luís Miguel Cintra et Joaquim Pinto ont été présents à Palerme, que ce soit dans la trilogie Pathos Ethos Logos (les trois derniers films de Pinto en date, cosignés avec Nuno Leonel, inédits en France), mais aussi dans Onde bate o sol (1989), juste milieu, lusitanien, entre Hurlevent de Rivette et un conte de Rohmer : soit des amours impossibles qui rapprochent un frère et une sœur dans le seul lien qui leur reste à chérir.

Si la rencontre est le plus vieux sujet du monde, c’est là que La Limace et l’Escargot (Prix du jury international) se distingue. « Objets figés, avez-vous donc une âme ?», dit le « mec » heurté par hasard par Anne Benhaïem, réalisatrice et actrice principale, qui ne comprend rien à ce qu’il dit. Pour ces deux « figés » à la table d’un café, ces deux éclopés des passions passées, un mot d’ordre, humaniste et émouvant : « Pauv’ bêtes ! »

La Limace et l’escargot d’Anne Benhaïem (2024), Prix du jury internationnal au Sicilia Queer Filmfest.

Plans cul pour plans fixes, c’est ce que propose le beau, sobre et étrange Queerpanorama de Jun Li qui dialoguait avec les deux programmations thématiques de cette année. L’une affrontait l’épidémie du VIH dans sa dimension politique et culturelle – on retiendra Pedagogue de Stuart Marshall (1988) ou le musical Anthem de Marlon Troy Riggs (1991). L’autre, « Homintern » (« homosexuel » et « Comintern »), redistribue les cartes sur l’échiquier politique des blocs Ouest et Est en répondant à cette dénonciation d’un supposé lobby homosexuel contrôlant le secteur culturel : soit un Imagining October de Derek Jarman (1984), rare et fascinant, ou Moscow Does Not Believe in Queers du loufoque John Greyson.

Mais c’est peut-être Laura Citarella qui signe la plus belle forme courte vue à Palerme : le générique réalisé pour le festival. Quatre minutes saisissantes et entêtantes avec la bande-son qui claudique et les plans d’un homme au volant de sa voiture (repris de Trenque Lauquen) accompagné d’une enfant installée à l’arrière qui finit par halluciner, comme lui, une histoire du cinéma dans le paysage de Sicile.

Philippe Fauvel

3 juillet 2025 à 17:00

Thierry Méranger présente À feux doux de Sarah Friedland en présence de la réalisatrice| 5 juillet à 10h30 au cinéma Le Dragon, La Rochelle

3 juillet 2025 à 16:14

Charlotte Garson présente Baby Face d’Alfred E. Green | 4 juillet à 17h15 à La Coursive, La Rochelle (FEMA)

Charlotte Garson présente Baby Face d’Alfred E. Green dans le cadre du Fema La Rochelle

Le 4 juillet à 17h15 à la Coursive, La Rochelle

(Re)Découvrez le film dans le cadre de la rétrospective sur Barbara Stanwyck !

3 juillet 2025 à 16:00

Charlotte Garson présente Désir de femme de Douglas Sirk | 3 juillet à 20h30 | Cinéma Le Dragon, La Rochelle

Charlotte Garson présentera Désir de femme de Douglas Sirk dans le cadre du Fema La Rochelle, le 3 juillet à 20h30 au cinéma Le Dragon, La Rochelle.

(Re)Découvrez le chef d’oeuvre de Douglas Sirk, avec à sa tête Barbara Stanwyck :

« À l’invitation de sa fille à l’occasion de sa remise de diplôme, une artiste de théâtre célèbre, qui a délaissé sa famille pour une brillante carrière sur les planches, retourne parmi les siens dans sa ville d’origine. Son arrivée déchaîne les passions et s’ensuivent les règlements de comptes. »

Actualités, Critique, Festival La Rochelle Cinéma, Festivals

Barbara Stanwyck, une boule de feu au Fema La Rochelle

De L’Ange blanc de Wellman à Désir de femme de Sirk, le Fema La Rochelle (du 27 juin au 5 juillet, avant une reprise au Majestic Bastille de Paris les week-ends de l’été) honore en neuf films Barbara Stanwyck, la plus pro et la plus vibrante des stars de l’âge classique.

Avec sa perruque blonde à frange et sa chaîne de cheville, l’épouse vénéneuse à la Marlène d’Assurance sur la mort (1944) a biaisé la postérité de Barbara Stanwyck : la bien nommée Phyllis Dietrichson fige le jeu génial de cette actrice de Brooklyn qui fut d’abord Ziegfield girl à 16 ans. On comprend que Wilder ait puisé dans l’incandescence pré-code de Baby Face d’Alfred Green la séduction de son héroïne de film noir.

Mais l’intrigue schématique de 1933 – l’ascension d’une fille prostituée par son père et décidée à utiliser les hommes – servait de base à un portrait plus nuancé. À chaque nouvel étage franchi dans la banque où elle se fait embaucher, Lily couche avec un homme dans une ellipse et se retrouve au-dessus mieux habillée. Les tenues dessinées par Orry-Kelly passent du col pelle à tarte au col-cape, au col à frou-frous, puis au col-dentelle Art déco quand elle approche du sommet ; au-delà, ce ne seront plus, autour de ses épaules, que des animaux ou des hommes morts. Aux États-Unis, on appelle ça le power-dressing. Or la Lily que joue Stanwyck a pour nom « Powers ». Elle s’est fait révéler ses pouvoirs par un client sobre du café de son père qui lui a lu Nietzsche dans le texte : « Tu es puissante ! », ce à quoi elle a d’abord répondu : « C’est ça, je suis une boule de feu… »

Barbara Stanwyck dans Boule de feu d’Howard Hawks (1941).

D’Howard Hawks à Frank Capra, Stanwyck comme autrice

Lily Powers ne croit pas si bien dire puisque, peu après, elle regarde brûler son père dans un incendie sans lever le petit doigt, avec un visage pensif qui devient la marque de fabrique de l’actrice. En 1941, Howard Hawks lui donne le rôle-titre de Boule de feu. Étincelante dans un costume commandé à Edith Head, Stanwyck éblouit le lexicographe coincé joué par Gary Cooper quand elle ôte son manteau de fourrure. Son numéro de cabaret est à deux vitesses : « Drum Boogie » est d’abord chanté fort, puis le batteur Gene Krupa prend pour baguettes deux allumettes, la percussion n’est plus qu’un frottement, avant qu’elle et lui ne soufflent sur les flammes finales. Il en va ainsi du jeu de Stanwyck : elle sait opérer la bascule du forte au mezzo sans perdre en intensité.

Plus qu’aucun autre cinéaste, Frank Capra a adapté sa méthode à l’ignition rapide de cette actrice qui, ayant commencé sur scène à Broadway, n’était jamais meilleure qu’à la première prise. Dans L’Homme de la rue (1941), leur dernier film ensemble, la chroniqueuse qu’elle joue évite le licenciement en bidonnant un faux courrier des lecteurs, avant d’embaucher un quidam pour lui faire jouer le rôle de « John Doe » en public. Elle confie en coulisses à sa mère : « J’ai créé quelqu’un »… Cet enfant de papier, il faut lui écrire un discours, autant dire : des dialogues. Capra avait tout compris en confiant souvent à Stanwyck une fonction auctoriale. Dans Un cœur pris au piège (1941), Sturges lui fait aussi repérer Henry Fonda, dans son miroir de poche, comme une documentariste filmant à son insu un spécimen rare. Elle commente les réactions de l’ahuri abordé par diverses passagères de leur paquebot.

Lire aussi : Barbara Stanwyck au carré, par Cyril Beghin.

Faire tenir les autres dans le cadre : c’est là un passage de relais avec l’un de ses plus beaux rôles des premières années, Stella Dallas de King Vidor (1937). Pour ne pas gâter les chances d’ascension sociale de sa fille, Stella regarde son mariage huppé derrière la fenêtre, depuis la rue. La mère au mouchoir était le portrait d’une spectatrice de cinéma ; dans la décennie suivante, Stanwyck a pris la parole et la plume. Boule de feu invite même Cooper à venir voir « plus près, tout au fond » de sa gorge : vers une autre origine, textuelle, du monde.

Charlotte Garson

Actualités, Festival La Rochelle Cinéma, Festivals

Retour au Kirghizstan

FESTIVAL. Du 21 juin au 7 juillet, le cinéaste kirghiz Aktan Arym Kubat était l’invité du Fema La Rochelle pour une rétrospective de six films, dont Emside (2022), inédit en salles.

Après le Kazakh Adilkhan Yerzhanov l’an dernier, le public du Fema a pu faire la rencontre d’un autre réalisateur issu d’Asie centrale, le seul qui soit véritablement parvenu, depuis l’indépendance d’avec URSS, à faire exister le Kirghizstan sur la carte des cinémas du monde. Comme pour compenser cet isolement, Aktan Arym Kubat semble s’être littéralement dédoublé. Au cours des années 2000, il a délaissé son ancien nom de famille (Abdykalykov) pour endosser ceux de ses deux pères (biologique et adoptif). Il a aussi renouvelé sa méthode et son style : après une superbe trilogie autobiographique (La Balançoire, 1993 ; Le Fils adoptif, 1998 ; Le Singe, 2001) marquée par l’emploi de son fils Mirlan comme comédien et alter ego truffaldien, il est passé à son tour devant la caméra, inaugurant un cycle que la chercheuse Eugénie Zvonkine, instigatrice de la rétrospective, traduit par «Je vis et j’ai mal» (ou« je suis bouleversé »). Les fables morales dont il incarne depuis le héros (Le Voleur de lumière, 2010 ; Centaure, 2016 ; Emside, 2022) ne se situent plus dans un passé intime et remémoré mais dans le présent de son pays, ramené à l’échelle d’un village dont les spectateurs de La Rochelle connaissent désormais tous les recoins.

Lors d’une rencontre animée par Zvonkine et le critique Emmanuel Raspiengeas, Arym Kubat s’est confié avec humour sur sa manière de faire, guidée par l’intuition, le pragmatisme (« Pourquoi je filme les mains de mes acteurs non professionnels ? Pour cacher le fait qu’ils jouent mal »), l’absence revendiquée de curiosité pour « ce qui se fait ailleurs ». Face aux salles de cinéma bondées, il ne s’est pas privé de taquiner le jeune représentant du ministère de la Culture kirghiz, qui l’escortait sans connaître son travail : « Maintenant, il comprend qui je suis ! » Le risque inverse, cela dit, serait d’être trop bien compris. D’une trilogie à l’autre, on regrette en effet que cet ex-chef décorateur ait troqué l’opacité et les trouvailles poétiques pour la clarté démonstrative du conteur. S’il s’en remet toujours aux hasards du plan-séquence, et si ses scénarios possèdent encore un aspect joliment déstructuré, la lutte qu’il mène depuis Le Voleur de lumière contre l’érosion de l’identité culturelle kirghize s’est imposée comme un programme au détriment du souffle existentiel qui animait ses premiers films. Dans Emside, son dernier en date, il joue un homme revenu amnésique parmi les siens, après des années de travail en Russie. Évidemment, lui se souvient de l’essentiel (il ramasse, machinalement, les ordures qui salissent le paysage), quand le village a depuis longtemps jeté toutes ses valeurs à l’égoût. Même le propos écologique paraît euphémisé, pour qui a vu le documentaire La Colline de Denis Gheerbrant et Lina Tsrimova (2022), centré sur les travailleurs miséreux d’une décharge à ciel ouvert, près de Bichkek.

On préfèrera donc ses films adultes sur l’enfance (de La Balançoire au Singe, la sexualité apparaît comme un mystère d’autant plus trouble que le père revit l’initiation érotique via le corps de son fils), où il s’agit toujours de s’intégrer à une communauté (la famille, les hommes), aux films enfantins sur des adultes dévoyés, où le cinéaste-acteur ne fait, à dessein, plus rien comme les autres. Alors, promesses non tenues ? Il faut voir le verre à moitié plein : passer de la beauté inentamée des premiers films au didactisme plus lisse des suivants avive un peu plus l’aura mythique des jeunes personnages joués par Mirlan Abdykalykov (devenu depuis, inévitablement, réalisateur). Ceux-ci semblent heureux de s’ébattre dans un hors-temps, charriant un rêve de recommencement esthétique qui fut, de De Sica à Kiarostami, le lot de tous les enfants de la modernité.

Élie Raufaste

Actualités, Festival La Rochelle Cinéma, Festivals

Au Fema, l’idiotie sauve le monde

FESTIVAL. Le Festival La Rochelle Cinéma (Fema), qui a enregistré du 30 juin au 9 juillet dernier son deuxième record de fréquentation en cinquante et un ans d’existence, doit son succès à la conviction de ses organisateurs qu’un film, en festival, doit toujours être adressé.

Rétrospectives de cinéastes et acteurs vivants (Pierre Richard, les documentaristes tunisiennes, le Kazakh Adilkhan Yerzhanov mais aussi, in absentia, Lars von Trier), cinéma muet (Asta Nielsen), classiques (Une femme cherche son destin d’Irving Rapper, hélas toujours pas disponible à la distribution, s’impose comme le préféré du parcours Bette Davis à la sortie de la grande salle de La Coursive), animation, cinéma expérimental, hommage à Godard, avant-premières… Les dix jours de ce rendez-vous post-Cannes pourraient emprunter à Sacha Guitry, lui aussi honoré, le titre d’un de ses meilleurs films : Donne-moi tes yeux – seul impératif lancé au spectateur par un programme copieux et éclectique. Au Grand Théâtre de la Coursive, qui avoisine les mille places, passaient aussi bien Le Comédien, où Sacha joue son père, Lucien, en une identification presque vampirique, que le malaisant Little Girl Blue, où Mona Achache revient sur l’enfance de sa mère écrivaine et les raisons qui l’ont menée à se pendre à sa bibliothèque.

Anatomie d’une chute

Le Festival La Rochelle Cinéma est en effet le temps et le lieu pour cesser de prendre le « cinéma de patrimoine » pour de la tisane. « Même si Guitry et Bresson semblent de prime abord deux pôles irréconciliables dans le cinéma français, écrit Nicolas Pariser dans le catalogue, il n’est pas interdit de penser que la rigueur ascétique du découpage de Deburau vaut bien celui de Pickpocket. » À Mille Plateaux, centre chorégraphique national de la ville, la directrice, commissaire et chorégraphe Olivia Grandville proposait une exposition éphémère, « Faire l’idiot : une histoire du corps burlesque », qui, en regard de la rétrospective Pierre Richard, mettait en espace des extraits de films burlesques et de captations de pièces chorégraphiques, de Keaton au Cabaret discrépant, en passant par Laetitia Dosch. Au prisme de la gravité ou de la mécanisation du corps dans la danse contemporaine, Richard s’enfonçant dans des sables mouvants ou Tati dans un fauteuil design paraissent pris dans une écriture du désastre plus vaste, le moelleux n’amortissant la chute qu’en apparence.

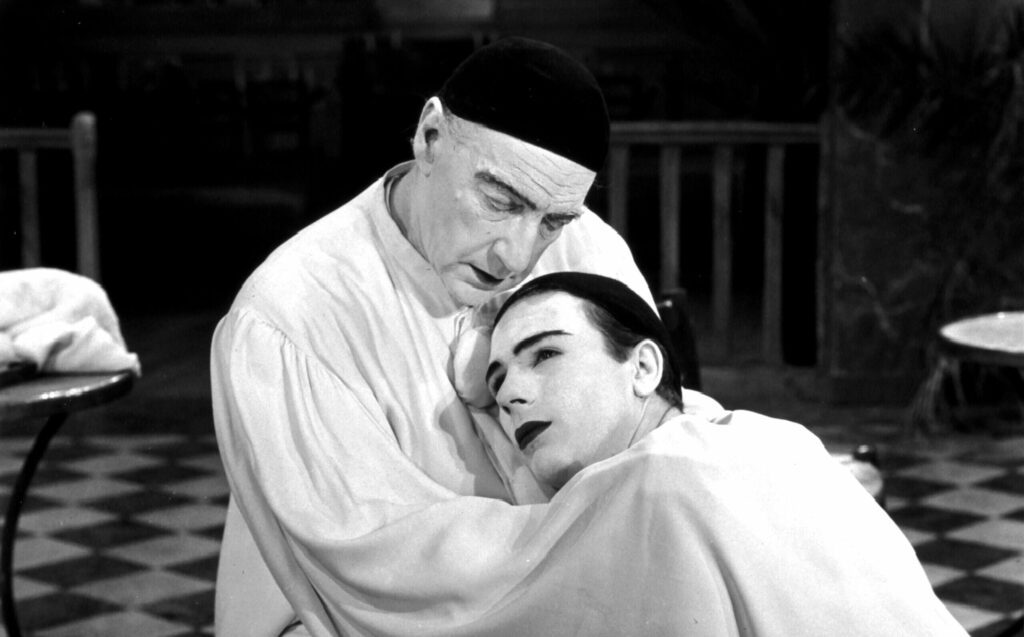

Les allers et retours entre les films de cette édition laissaient la même impression d’une violence qui ne couve qu’en raison de son ampleur inédite. Le feuilleté fou de biopic filial qu’est Le Comédien et son pendant épuré, Deburau, visionnés le même jour qu’Affronter l’obscurité, documentaire de Jean-Gabriel Périot sur des films amateurs tournés dans Sarajevo assiégé pendant la guerre, produisent un précipité dans lequel le fracas contemporain, loin de s’atténuer, s’amplifie. Le Guitry d’après-guerre propose in fine la bêtise assumée de l’amour, au point que Deburau glisse dans l’alexandrin (« Oui c’est ça le bonheur, je suis né pour aimer, sans raison, sans contrainte, et parce qu’elle est belle ») pendant que la mort rôde. Quand il remonte sur scène, diminué, il s’embrouille, choit, craint d’être sifflé, et l’est – le dernier geste du burlesque, comme celui de l’auguste de Larmes de clown de Sjöström redécouvert à La Rochelle en 2019 (voir page 69), c’est de faire mine de s’arracher le cœur. Mais Debureau dit à son fils, toujours en vers blancs : « Laisse-moi rentrer seul et va faire l’amour.»

Les films montrés au Fema en avant-première puisaient à ce désespoir et à cette certitude que la génération suivante saura trahir – en bien – la précédente. Après la présentation de La Rivière (sortie le 15 novembre) sur les graves bouleversements de la biodiversité dans les rivières, Dominique Marchais écoute dans la salle une jeune spectatrice éco-anxieuse lui confier son sentiment « de pessimisme et d’impuissance ». L’occasion pour lui d’expliciter le tournant de son cinéma, jadis plus contemplatif (Le Temps des grâces) : désormais «l’observation, l’attention deviennent politiques, car la transition écologique ne va pas se décréter ». Le cinéma fait émerger un « infra-paysage », qui «comme les ultrasons, existe, mais ne nous est pas immédiatement perceptible ».

Charlotte Garson

Article à retrouver dans ce n° : 801

Page : 64

Actualités, Festival La Rochelle Cinéma, Festivals

Bette Davis, excédent bagage

RETROSPECTIVE. Jusqu’au 9 juillet, le Fema La Rochelle propose un parcours en neuf films à travers la filmographie fournie de l’héroïne d’Ève.

Des neuf films de la rétrospective, Une femme cherche son destin d’Irving Rapper mérite à lui seul le voyage. Ce mélodrame de 1941 s’appelle d’ailleurs en VO Now, Voyager, d’après un poème de Walt Whitman au titre magnifique, « The Untold Want », le désir non-dit, expression qu’on est tenté d’associer à l’actrice de Chut, chut, chère Charlotte de Robert Aldrich. Chut, mais Davis commence au début du parlant, et dira dans ses mémoires que c’est la nécessité d’apprendre et de comprendre son texte qui a permis à elle et à d’autres « pas beaux » (dont elle fait la liste : Katharine Hepburn, James Cagney, Humphrey Bogart) d’être attirés à Hollywood. Est-ce un hasard si les acteurs de cette liste ont des yeux énormes, voire globuleux comme les siens ? C’est comme si la stylisation du masque muet, avec eux, sortait de ses gonds, paradoxe puisque l’apparition de dialogues aurait dû atténuer la surexpressivité. À l’accusation d’en faire trop, Bette Davis répondait qu’elle évoluait parmi d’autres acteurs atones, d’où un effet trompeur d’excès.

L’actrice de La Vieille Fille (Edmund Goulding, 1939) et de La Lettre (William Wyler, 1940) captive surtout par un autre paradoxe : ses yeux immenses et ses lourdes paupières ont beau attirer le regard, ils n’éclipsent jamais l’entièreté de son corps, de sa gestuelle impérieuse, bouillant d’un souci de mettre en travail toutes ses ressources physiques. Anne-Capucine Blot, dans le bref parcours biographique qu’elle lui consacre chez Capricci¹, relève cette capacité apprise grâce aux cours de la chorégraphe Martha Graham, et qui permet tôt à Davis de « tomber gracieusement des escaliers » dans une pièce mise en scène par Cukor où elle décroche un petit rôle, avant une suivante avec le même metteur en scène intitulée, en un augure significatif, Excess Baggage. C’est déjà tout son corps qui faisait que Jezebel, la jeune aristocrate du Sud de L’Insoumise de Wyler (1938), aïeule cachée de Carrie, s’entêtait à porter une robe cramoisie au bal des débutantes, quitte à perdre son fiancé (« On est en 1852, pas au Moyen Âge ! »). Son dépit amoureux met le feu à la ville dans un final où la fièvre jaune mêle à l’histoire d’amour un drame du confinement.

Jezebel, le personnage, paie cher le refus de la robe blanche, par fierté et par féminisme ; Bette Davis a eu cette même insistance, ce désir de lutter contre le système des studios mais de l’intérieur (elle perd un procès contre la Warner, qui la réintègre quand même) : amère victoire, amère défaite – même combat. Mieux vaut aller jusqu’au bout de ses pulsions, comme il fallait, après le muet, dépasser le masque en ajoutant une couche de fard – jusqu’à la hagploitation devenue un sous-genre dans Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (1963). Quinze ans avant la poupée ridée d’Aldrich, sa Rosa Moline de La Garce (King Vidor) est à peine moins excessive. Femme de médecin, cette Emma Bovary du Wisconsin échoue à garder son amant, dont elle est tombée enceinte. Sans que ce ne soit dit, elle semble mourir à la fin d’un avortement clandestin. Un personnage de jeune bonne indienne qui jure comme une charretière crée un malaise autant à cause du jeu redface de l’actrice, que parce qu’elle s’offre en double à Rose Moline, résurgence d’un passé américain mal mis sous le tapis, en un alliage âcre entre oppression collective et frustration sexuelle. La fin de La Garce saisit aussi par la temporalité ductile de l’agonie de Rose. Alitée, elle décide de partir tout de même, de quitter son bled, « cercueil où on a l’impression d’attendre d’être enterrée », cherche l’horaire du train vers Chicago et ses sandales noires, les plus sexy, se maquillant de travers avec 40º de fièvre, en une coda expressionniste du film qui montre la petite ville comme une fournaise allumée par elle, fumée et vapeurs, corps en surchauffe.

Bouger jusqu’au bout, partir, quitte à ramper, à mourir sur le quai d’une gare, à ne plus avoir l’énergie d’une Karenine pour se jeter sous un train : c’est de cette endurance-là, « pas belle », qu’est aussi faite la carrière de Davis. D’où la beauté d’Une femme cherche son destin, certes moins faisandé : l’effet-Cendrillon qui animera dans la génération suivante les « Audrey Hepburn films » (Sabrina, Ariane, Vacances romaines) y est ici abordé avec une précision triviale, au sourcil près : la Charlotte Vale de Davis, chez Rapper, a les sourcils trop fournis, des lunettes et un chignon trop strict, et Now, Voyager montre dans le détail sa métamorphose de chenille en papillon, révélant sans le dire rien d’autre que la fabrication d’un film, la starification d’un visage. Maîtresse d’un homme marié à une femme malade, Bette Davis doit se résoudre à une amitié amoureuse. Elle lui lâche, devant un ciel nocturne : « Ne demandons pas la lune, nous avons déjà les étoiles » ) : réplique d’une insauvable mièvrerie si elle avait été jouée par d’autres qu’elle. Les étoiles, stars, en effet, les spectateurs les ont, et semble-t-elle leur dire, c’est déjà beaucoup. Ce plaidoyer pour sa propre longévité au firmament hollywoodien sera à n’en pas douter au centre de la table ronde à laquelle participera le 4 juillet Murielle Joudet, dont l’essai La Seconde Femme² affichait en bandeau la citation célèbre de Davis « la vieillesse, c’est pas pour les mauviettes ». Dans un texte signé dans le catalogue du Fema, Joudet écrit que l’actrice avait le don d’« augmenter la quantité d’énergie qu’un film est en mesure d’accueillir ».

Charlotte Garson

¹ Bette Davis, fatiguée d’être moi, Capricci, Stories, 2023.

² La Seconde Femme, Premier Parallèle, 2022

Rétrospective Bette Davis au Fema (30 juin-9 juillet), La Rochelle. www. festival-larochelle.org/

À lire également :

Livres. La Seconde Femme de Murielle Joudet, par Charlotte Garson, Cahiers du cinéma n°790 (2022)

Article. Bette Davis à cru par Cyril Beghin, Cahiers du cinéma n°618 (2006)

Page : 70

Actualités, Festival La Rochelle Cinéma, Festivals

Vertige de l’amitié au Fema

FESTIVAL. Presque aussi fréquentée que l’exceptionnelle année 2019, la 50e édition du Fema de La Rochelle a permis début juillet de mesurer que la combinaison Covid + plateformes n’a pas fait disparaître toute une cinéphilie classique.

Vertige de l’amitié au Fema

Quel parcours suivre dans un festival qui, en dix jours, pro- pose plus de 200 films, ration augmentée pour célébrer le début de sa sixième décennie? La proximité inégalée ailleurs entre des publics variés, la cohabitation harmonieuse entre avant-premières et patrimoine qui ne se retrouvera peut-être pas dans les chiffres de fréquentation de la saison à venir… Tout pousse à relier entre eux les films où se dessine une certaine idée de l’amitié : un frémissement réjoui anime les vannes que se balancent les amis en combi Volkswagen des Exilés romantiques de Jonás Trueba (2015) – « Ton pyjama sent le vieux crevé et la solitude ! » – et à la fin deVenez voir du même Trueba (sortie prévue le 4 janvier), qui s’ouvre sur l’annonce par un couple d’amis à un autre qu’ils partent vivre à la campagne, la mise en scène, épiphanique, substitue à la désintégration d’une amitié sa douce reconfiguration.

Alain Cavalier, « ami » de La Rochelle, qu’il fréquente depuis la fin des années 70, ose la frontalité du titre, dans le sillage de ses Portraits XL, avec L’Amitié (dont la sortie n’est pas encore datée). Qu’il filme le parolier de Bashung, Boris Bergman, avec qui Cavalier eut un temps un projet de film, Maurice Bernart, le producteur franc-tireur de Thérèse, ou Thierry Labelle, l’acteur non professionnel de Libera me, le cinéaste fait jaillir du plus trivial détail de leur quotidien une intensité rare. « J’veux l’feuilleton à la place », chante Bergman après avoir aussi régalé son ami d’un autre chant, yiddish. Le feuilleton, c’est ce que propose le tressage temporel précis qu’effectue Cavalier en dialoguant parfois derrière la caméra, renvoyant à une relation établie de longue date, mais qui ne vibre que dans le présent du plan. Le film est toujours un travail en commun, mais l’amitié ouvre aussi, dans chacun des trois segments, sur le couple : les présences féminines, cachées-montrées, s’avancent parfois au premier plan (Bernart est marié à Florence Delay, écrivaine et Jeanne d’Arc pour Bresson), peut-être parce que Cavalier ne s’est intéressé, au fond, qu’à une seule pièce : la chambre, qu’elle prenne la forme d’une cellule monacale (Thérèse), d’une scène pour la conjugalité (Martin et Léa, La Rencontre), d’un atelier (24 portraits), des trois à la fois (Bonnard), ou d’un habitacle foutraque (Le Plein de super). « Je t’ai toujours connu avec des toutes petites chambres », fait-il remarquer à Bernart, qui vit pourtant dans l’opulence.

Intimité du rythme

Il est une pièce qui partage l’intimité, l’étroitesse même de la chambre, et sa part de clandestinité : la salle de montage. Yann Dedet inaugurait au Fema la première de six conversations qu’il organisera chaque année entre un monteur et un autre technicien. Face au chef-op Renato Berta, Valérie Loiseleux a raconté l’amitié de travail qui l’a liée, vingt films durant, avec Manoel de Oliveira. L’autrice des Gants blancs (son journal de montage de L’Étrange Affaire Angelica, paru en 2014) a commenté devant un public fourni une longue séquence d’Inquiétude (1998) : « On croit souvent que le rythme se fait principalement au montage ; en fait, on est dépendant, et même redevable, de la rythmique qui est construite par le cinéaste dans un plan. Notre travail consiste à la révéler. » Pour leur première collaboration, La Divine Comédie (1991), le cinéaste lui tenait littéralement la main sur la manette de la colleuse, pour lui indiquer où couper. « La confiance est venue après, mais avec ce geste, ce rythme imprimé d’un corps à un autre, j’ai mesuré une attente de l’ordre du dépassement de la limite.»

Dans Nous étions jeunes (1961), le deuxième long métrage de Binka Jeliazkova, la rencontre de deux jeunes partisans dans une rue la nuit revêt aussi la maladresse des débuts, le tâtonnement dans la pénombre : dans Sofia occupé par les nazis, Dimo et Veska s’avancent l’un vers l’autre. Anxieuse, elle susurre un mot de passe erroné et froisse la marguerite qui servait de signe de reconnaissance. Les deux résistants se trouvent et s’aiment illico, riant de leur amateurisme (quand, à l’opéra, Dimo doit effectuer un lâcher de tracts, il est tellement absorbé par la beauté du ballet qu’il reste spectateur et avorte sa mission). Morte en 2011, la cinéaste bulgare dont les quatre films présentés au Fema ressortiront au printemps 2023 a subi la censure pour avoir elle aussi, pourrait-on dire, écrasé la fleur – dans son premier long métrage

longtemps interdit, La vie s’écoule silencieusement, elle dilue la cause communiste dans le récit d’un douloureux retour de guerre. Ce film de 1957 raconte la désintégration d’un réseau de partisans que l’on voit d’abord soudé au combat lors d’une longue fusillade d’ouverture, dont l’un rentre mutilé. Le jeune Pavel, maquisard avec ses parents, revient de ses études quelques années plus tard pour trouver le couple séparé et son député de père indifférent aux besoins de ses administrés. Il est même en train de se faire sculpter une statue de héros par un collabo… La barque de ce premier film est chargée, et le mélodrame, pas toujours dénué de symétries lourdaudes : Pavel tombe amoureux de la fille du partisan blessé qui, lui, n’a reçu ni pension ni honneurs. Mais c’est dans les interstices moins signifiants du scénario de son compagnon Hristo Ganev que Jeliazkova, en des trouvailles formelles littéralement lumineuses, transmet la complicité furtive de la vie en commun. À la statue, ce « monument qui s’élèvera sur les rochers et vous donnera des frissons », men- songe d’une solidarité de lutte figée après-guerre, Jeliazkova préfère la chanson incomplète des anciens camarades pique- niquant en pleine inondation, ou le slow français sur lequel dansent les voisins des amou- reux : ces lucioles, ces rythmes partagés, sont des fêtes (ou des festivals) qui n’ont besoin d’aucune cause pour exister.

Charlotte Garson

Article à retrouver dans le n° : 790

Page : 57

Anciens Numéros