Retour au Kirghizstan

ActualitésFestival La Rochelle CinémaFestivals

Publié le 16 septembre 2024 par

FESTIVAL. Du 21 juin au 7 juillet, le cinéaste kirghiz Aktan Arym Kubat était l’invité du Fema La Rochelle pour une rétrospective de six films, dont Emside (2022), inédit en salles.

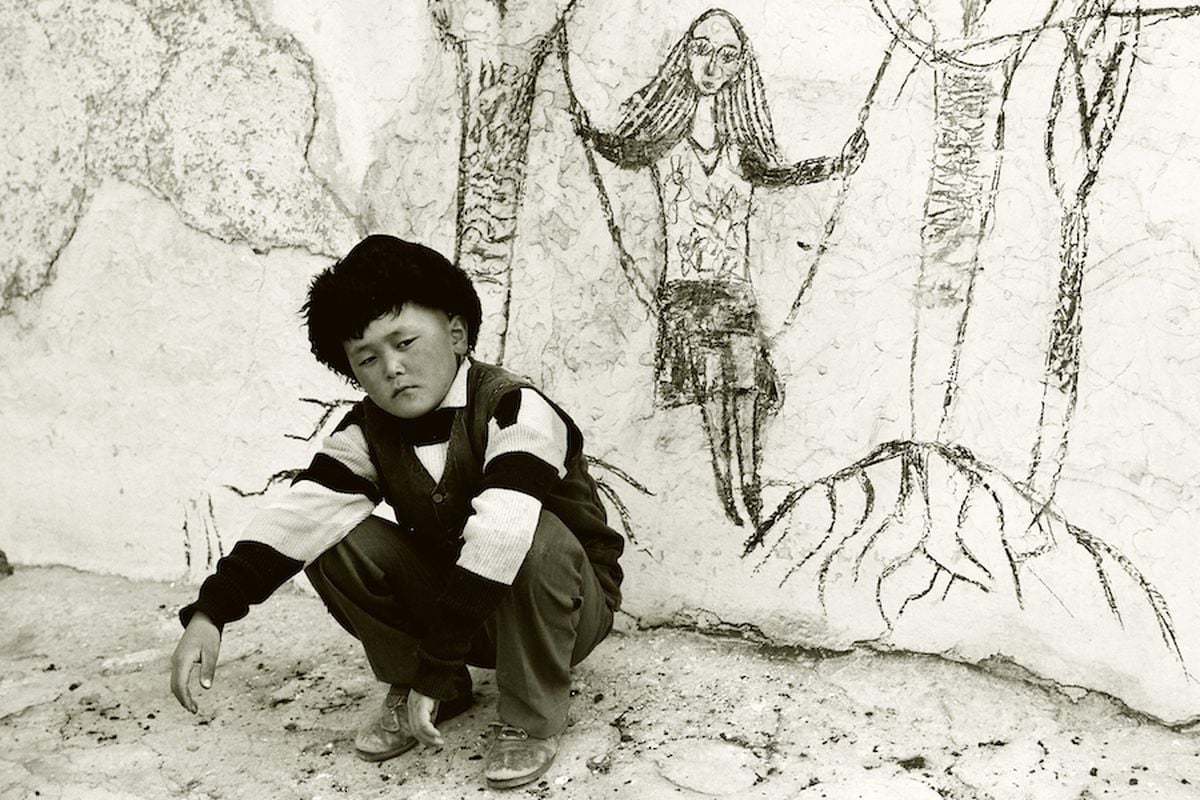

Après le Kazakh Adilkhan Yerzhanov l’an dernier, le public du Fema a pu faire la rencontre d’un autre réalisateur issu d’Asie centrale, le seul qui soit véritablement parvenu, depuis l’indépendance d’avec URSS, à faire exister le Kirghizstan sur la carte des cinémas du monde. Comme pour compenser cet isolement, Aktan Arym Kubat semble s’être littéralement dédoublé. Au cours des années 2000, il a délaissé son ancien nom de famille (Abdykalykov) pour endosser ceux de ses deux pères (biologique et adoptif). Il a aussi renouvelé sa méthode et son style : après une superbe trilogie autobiographique (La Balançoire, 1993 ; Le Fils adoptif, 1998 ; Le Singe, 2001) marquée par l’emploi de son fils Mirlan comme comédien et alter ego truffaldien, il est passé à son tour devant la caméra, inaugurant un cycle que la chercheuse Eugénie Zvonkine, instigatrice de la rétrospective, traduit par «Je vis et j’ai mal» (ou« je suis bouleversé »). Les fables morales dont il incarne depuis le héros (Le Voleur de lumière, 2010 ; Centaure, 2016 ; Emside, 2022) ne se situent plus dans un passé intime et remémoré mais dans le présent de son pays, ramené à l’échelle d’un village dont les spectateurs de La Rochelle connaissent désormais tous les recoins.

Lors d’une rencontre animée par Zvonkine et le critique Emmanuel Raspiengeas, Arym Kubat s’est confié avec humour sur sa manière de faire, guidée par l’intuition, le pragmatisme (« Pourquoi je filme les mains de mes acteurs non professionnels ? Pour cacher le fait qu’ils jouent mal »), l’absence revendiquée de curiosité pour « ce qui se fait ailleurs ». Face aux salles de cinéma bondées, il ne s’est pas privé de taquiner le jeune représentant du ministère de la Culture kirghiz, qui l’escortait sans connaître son travail : « Maintenant, il comprend qui je suis ! » Le risque inverse, cela dit, serait d’être trop bien compris. D’une trilogie à l’autre, on regrette en effet que cet ex-chef décorateur ait troqué l’opacité et les trouvailles poétiques pour la clarté démonstrative du conteur. S’il s’en remet toujours aux hasards du plan-séquence, et si ses scénarios possèdent encore un aspect joliment déstructuré, la lutte qu’il mène depuis Le Voleur de lumière contre l’érosion de l’identité culturelle kirghize s’est imposée comme un programme au détriment du souffle existentiel qui animait ses premiers films. Dans Emside, son dernier en date, il joue un homme revenu amnésique parmi les siens, après des années de travail en Russie. Évidemment, lui se souvient de l’essentiel (il ramasse, machinalement, les ordures qui salissent le paysage), quand le village a depuis longtemps jeté toutes ses valeurs à l’égoût. Même le propos écologique paraît euphémisé, pour qui a vu le documentaire La Colline de Denis Gheerbrant et Lina Tsrimova (2022), centré sur les travailleurs miséreux d’une décharge à ciel ouvert, près de Bichkek.

On préfèrera donc ses films adultes sur l’enfance (de La Balançoire au Singe, la sexualité apparaît comme un mystère d’autant plus trouble que le père revit l’initiation érotique via le corps de son fils), où il s’agit toujours de s’intégrer à une communauté (la famille, les hommes), aux films enfantins sur des adultes dévoyés, où le cinéaste-acteur ne fait, à dessein, plus rien comme les autres. Alors, promesses non tenues ? Il faut voir le verre à moitié plein : passer de la beauté inentamée des premiers films au didactisme plus lisse des suivants avive un peu plus l’aura mythique des jeunes personnages joués par Mirlan Abdykalykov (devenu depuis, inévitablement, réalisateur). Ceux-ci semblent heureux de s’ébattre dans un hors-temps, charriant un rêve de recommencement esthétique qui fut, de De Sica à Kiarostami, le lot de tous les enfants de la modernité.

Élie Raufaste

Anciens Numéros