À Toulouse, retour aux pays natals

ActualitésFestival Cinélatino Rencontres de ToulouseFestivals

Publié le 21 mars 2025 par

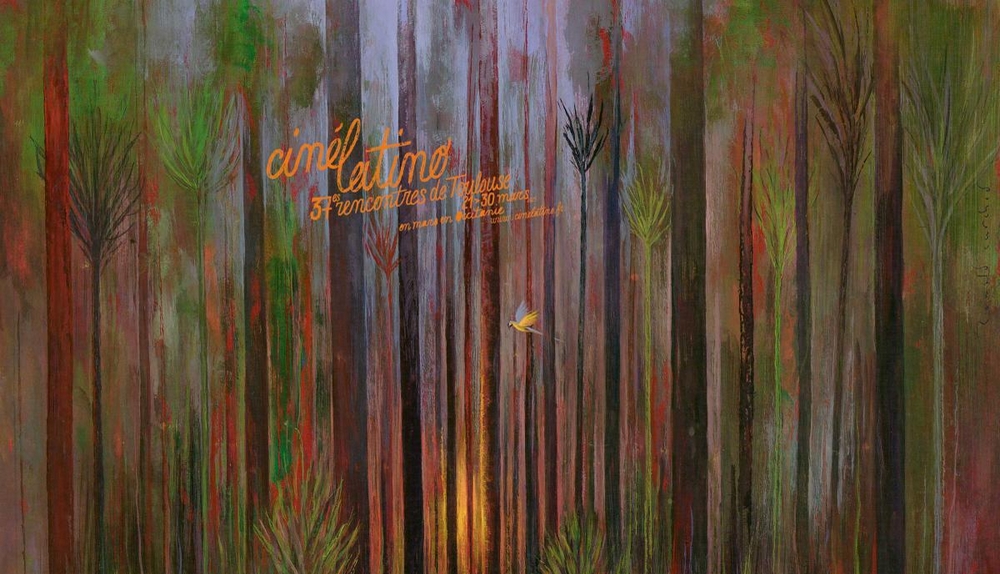

FESTIVAL. Du 21 au 30 mars, la 37ᵉ édition de Cinélatino consacre un focus aux cinéastes issus des peuples originaires d’Amérique latine.

L’infatigable travail d’une poignée de festivals, parmi lesquels Brésil en mouvements depuis 2005 en Île-de-France et le Ciné Alter’Natif à Nantes depuis 2009, nous ont permis d’accompagner un changement de paradigme majeur de ce siècle: la naissance et le déploiement d’un cinéma réalisé par des cinéastes autochtones, le plus souvent au sein de leurs communautés respectives. Ces films déjouent, vengeance historique, le piège ethnographique qui fit trop souvent des mal nommés «Indiens» des objets filmés. Ils investissent le cinéma comme une forme expressive, dans la continuité des cosmovisions ancestrales des peuples en question, déboussolant les repères des cinéphiles.

La programmation « Regards et voix indigènes » conçue par le festival Cinélatino cette année s’approche de communautés autochtones situées au Mexique, au Chili, au Pérou, au Brésil et en Guyane française en huit longs métrages et une séance de courts. En traversant l’ensemble, un premier étonnement survient : comme l’espagnol et le portugais sont des idiomes lointains ! Dans Bajo sospecha : Zokunentu (2022), la voix de son réalisateur, Daniel Díaz Oyarzún, Mapuche chilien, ne manque pas de dire à ce sujet: « Aujourd’hui, la langue [le mapudungun, ndlr] est un chemin de reconstruction. Beaucoup d’entre nous n’ont nulle part où revenir, ni dans le temps, ni dans l’espace. Vivre une autre langue est la seule manière d’habiter cet immense dépouillement. » L’éloquence de la langue filmée vient ainsi susciter un territoire qui précède l’image. Elle soutient les liens communautaires au présent, tout en invitant à remonter les temporalités précoloniales. Les phonèmes imageants percent comme survivance indigène face au projet d’effacement sanguinaire mené au cours des processus de colonisation. Réhabiter la langue originelle, redonner un visage humain aux siens : ces deux mouvements vont de pair avec une clarté sagement colérique dans Bajo sospecha : Zokunentu. L’art du portrait filmé, dans la continuité des peintures de l’oncle du cinéaste, Bernardo Oyarzún, annihile la violence du délit de faciès dont les descendants de Mapuches sont encore les victimes, au cours de ratonnades policières ou par le racisme ordinaire. Deux titres de 2023 se centrent patiemment sur les élans d’une communauté : l’extraordinaire La Transformation de Canuto coréalisé par le cinéaste Mbyá Guarani Ariel Kuaray Ortega avec le réalisateur et anthropologue brésilien Ernesto de Carvalho (lire Cahiers nº 807) et Kinra de Marco Panatonic. Tourné presque intégralement en quechua, ce premier long métrage péruvien accompagne le déracinement d’Atoqcha, qui doit quitter son hameau montagneux pour suivre des études d’ingénierie dans la ville de Cuzco. Panatonic sculpte son film par un fort ancrage terrestre, exacerbé par des plans-séquences fixes qui honorent la durée des rituels. Ses personnages font sans cesse corps avec leur environnement, laissant émerger des bas-reliefs paysagers. S’il y a beauté du lieu, ce n’est pas par exaltation champêtre mais bien au nom d’un quotidien communautaire, dont la temporalité est guidée par les nuances saisonnières. Quand Atoqcha, récemment diplômé, décide de rentrer au village, se donne à entendre avec lui l’écho plus ample des horizons des cinémas autochtones d’Amérique latine : dans des sociétés empreintes de colonialité, la terre mère demeure le territoire d’avant, parlée en guarani ou aymara.

Claire Allouche

Anciens Numéros