Les enfants de Saturne

ActualitésCritique

Publié le 20 décembre 2024 par

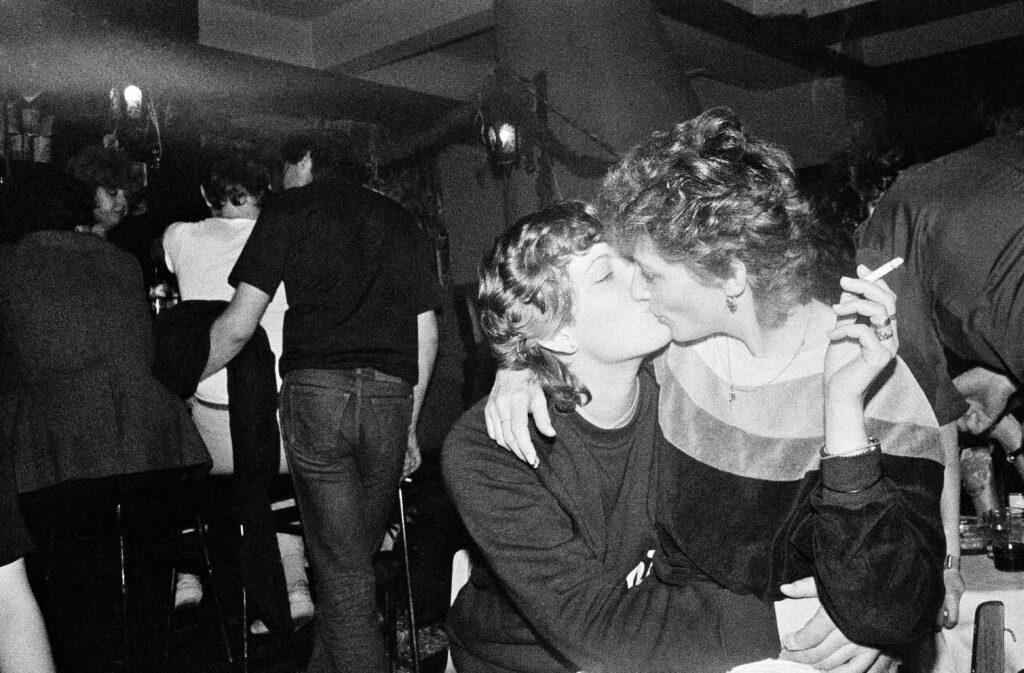

Reposant sur de véritables faits divers, Monstres, après une première saison autour du tueur en série Jeffrey Dahmer, revient sur la médiatique affaire de Lyle et Erik Menendez (Nicholas Chavez et Cooper Koch), jeunes fils de famille ayant tué brutalement père et mère (Javier Bardem et Chloë Sevigny) au fusil dans leur maison de Beverly Hills en 1989, en préméditant et maquillant le meurtre. Ce n’est pas la première fois que Ryan Murphy remet en scène les sombres fables de l’Amérique et d’Hollywood (Feud, American Horror Story), mais ici le tour de force impressionne : démarrant comme un thriller, passant de la comédie noire au fantastique, d’un pimpant buddy movie années 1980 à la sobriété d’un témoignage insoutenable, du film de prison et de procès au mélodrame retenu, la série déploie au fil des épisodes, changeant de rythme et de registre, un éventail d’émotions inattendues relançant chaque fois les ressorts de la conviction.

Apparaissent progressivement de nouveaux monstres : fils meurtriers, père abuseur, mère indigne, proches silencieux, narrateur mondain s’accaparant l’histoire pour briller en société, jurée assoiffée de sang… Sans verser dans le « tous pourris », la série ne vise pas non plus à absoudre ses personnages de leurs actes, à justifier leurs mobiles ou éclairer leur psychologie. Plutôt à nous confronter à ce qui échappe au scandale de la monstration : l’inconscient et son réseau terrifiant – d’horreur et de complexité –, où les liens humains irrationnels voisinent avec les actes pulsionnels, sous le joug spectaculaire du fantasme.

Plus on avance, plus s’additionnent et divergent les représentations du double meurtre et du passé, les rêves, les hantises, les parades et les points de vue de chacun : des projections, qui révèlent autant qu’elles masquent. Telle celle du père tyrannique et abuseur-abusé, garant de la cohésion familiale, l’émigré cubain ayant fait sienne la morale des gagneurs de l’American way of life (« mentez et manipulez mais ne vous faites jamais prendre », dit-il à ses fils), fondant son érotique sur la cruauté de valeurs « spartiates » censées endurcir les petits mâles. Ce vieux fond de violence masculiniste auquel répond le goût des guns chez la « mauvaise » mère pleine de ressentiment, est subi et relancé par les fils ralliés aux dadas des années fric de la décennie 1980 (la célébrité, le sexy, la gagne) : « Ils auraient été fiers de nous », disent les parricides. Chacun a bien ses raisons et son historique. Mais si la vérité, comme disait Lacan, on ne peut que la « mi-dire », la crédibilité lors d’un procès, ce faire-crédit à des pièces lacunaires et ambiguës, implique de passer à plein par la performance et le simulacre. Un psychopathe est-il un bon ou un mauvais acteur? Lyle est une bête de scène, un menteur-né capable de pleurer sur commande, mais son frère est moins assuré de se fabriquer une identité.

À la fin de l’épisode 5, pivot de la série filmant sa lente confession en un seul plan qui zoome imperceptiblement vers son visage, celui-ci s’interroge : « Je ne sais pas ce que je suis. Je ne suis pas une vraie personne. Je suis “l’homme blessé”. » Erik, le plus queer du lot et le moins saisissable, dont le visage est tantôt celui d’un enfant, tantôt le masque vide d’un mannequin, tantôt une tête d’horreur déformée, parle finalement pour tous les abîmés de cette ténébreuse affaire (qui dans notre réel reste encore en suspens).

Il énonce que victimes et agresseurs peuvent s’aimer sincèrement sans exclure l’extrême violence. Avec un petit reste, le plus troublant de cette bouleversante interrogation sur les liens humains: cette tendresse (notamment fraternelle) inconvenante et salvatrice, zone grise incestuelle flirtant entre les genres, les gestes et les âges, le normal et le pathologique. Frôlant sans marquer, elle lie les corps mais ne dira rien.

Pierre Eugène

Anciens Numéros