Stations libres

ActualitésCritique

Publié le 1 mars 2025 par

Sabine, Samia, Fatima… Avec la série Nismet, Philippe Faucon ajoute une pièce à sa liste de récits biographiques déjà bien fournie. En adaptant l’histoire réelle de Nismet Hrehorchuk (coautrice et actrice), il s’attache à une trajectoire adolescente qu’il prend comme à son habitude soin d’inscrire dans un jeu constant entre les institutions (l’aide sociale à l’enfance, l’école, la justice…) et les communautés (le voisinage se montrant à la fois vigilant – c’est-à-dire disposé aux ragots et au racisme – et solidaire). Partant du domicile, où Nismet (Emma Boulanouar) subit la présence de Denis (Théo Costa-Marini), le compagnon violent et manipulateur de sa mère qui multiplie les tentatives d’agression sexuelle sur elle, la minisérie est ainsi traversée par un enjeu clair: la conquête de l’autonomie.

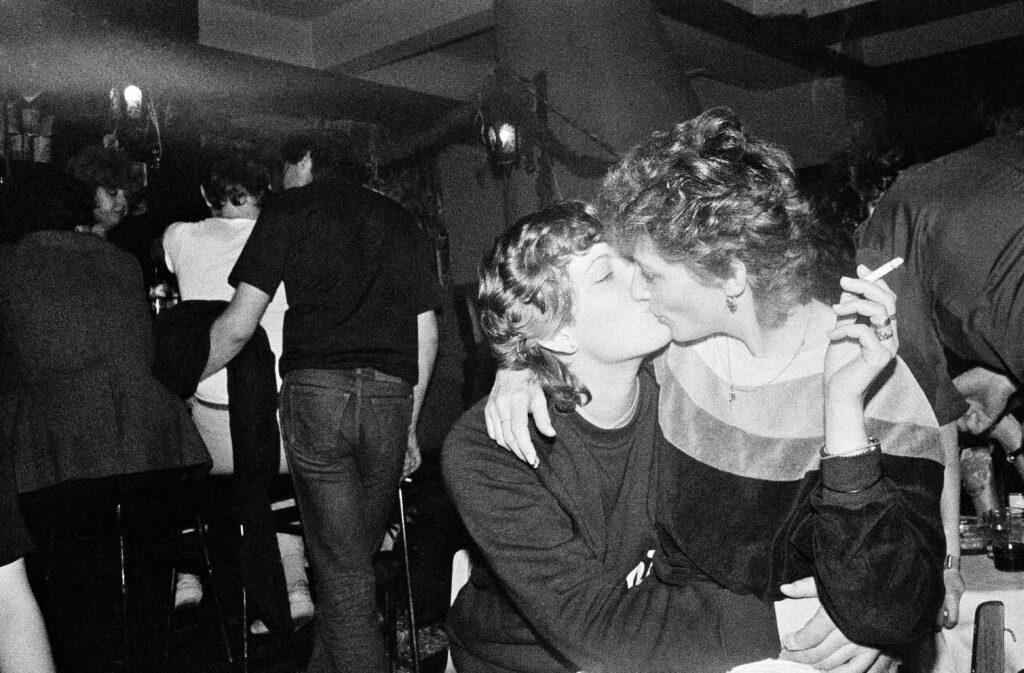

Si Denis s’empare de la clef de la chambre de Nismet ou du portable de sa mère, les institutions imposent elles aussi leur contrôle. Deux scènes fonctionnent ainsi en miroir : l’une où la jeune fille, interdite de sortie par Denis, saute du balcon, et l’autre où elle s’introduit par ce même balcon dans l’appartement placé sous scellé par la police. Nismet égraine de la sorte les mouvements et les gestes rusés de la fugue et du contournement. Après un passage par une cave et des foyers, l’obtention d’un studio marque un nouveau départ cependant doublé d’une nouvelle charge : devant à la fois travailler pour sa propre liberté et pour celle de sa mère qui se retrouve en prison, Nismet alterne le travail d’aide-soignante avec la danse dans un club de strip-tease.

Cette voie aurait pu être traitée comme un renoncement. Elle apparaît au contraire comme une décision volontaire à travers laquelle prendre le contrôle sur les hommes. Les scènes de danse figurent un retournement de la première apparition de la mère de Nismet, assise sur un canapé entre les mains baladeuses de Denis. Les champ-contrechamps marquent ici la distance entre le corps et les regards des clients, faisant du même coup voir la singularité de Faucon, l’un des rares cinéastes à concevoir et filmer le striptease comme une stricte activité professionnelle, différemment encore de Sean Baker ou, en France, Lucie Borleteau. La figure du patron, exposant les conditions de travail dans une parole méthodique, est sur ce point exemplaire (jusque dans une scène où sa façon de scruter le corps de Nismet, si elle laisse percevoir une réification structurelle et oppressante, traduit un « coup d’œil » appréciateur plus qu’une concupiscence).

Le point d’orgue du récit, le meurtre de Denis par la mère, suit lui aussi une forme d’évidement. Filmé comme l’exact contraire d’un « crime passionnel », il s’accomplit après des plans où la mère, pilant des médicaments, disposant des couteaux, prépare méticuleusement son acte, sans agitation visible. C’est que les corps, s’ils peuvent être la surface d’expression d’une intériorité, sont aussi des conduits traversés de mécanismes invisibles qui relèvent alors davantage de relations entre les plans et les personnages. Que le crime soit suivi par un plan de la mère faisant la vaisselle en dit long sur le souci de Faucon de comprendre chaque action, sans exception, au niveau du quotidien. Nismet s’ouvre dans un bus. Un autre plan montre la jeune femme patientant à un arrêt. Plus que jamais, le travail de ce cinéaste pourrait se décrire comme un art de la station, alternance d’arrêts et de déplacements dans un espace social déterminé, mais qui fait également place à des mouvements émancipés. Le temps d’un plan où Nismet, en boîte, danse seule, ou d’un autre dans un café où, comme elle le dit à son éducatrice, elle aimerait rester quelques instants, tranquille, avant de rentrer au foyer. Station simple et émouvante, où s’affirme le besoin vital d’un temps et d’un espace à soi.

Romain Lefebvre

Anciens Numéros