The Insider de Steven Soderbergh

ActualitésCritique

Publié le 19 mars 2025 par

Londres, lit d’espions

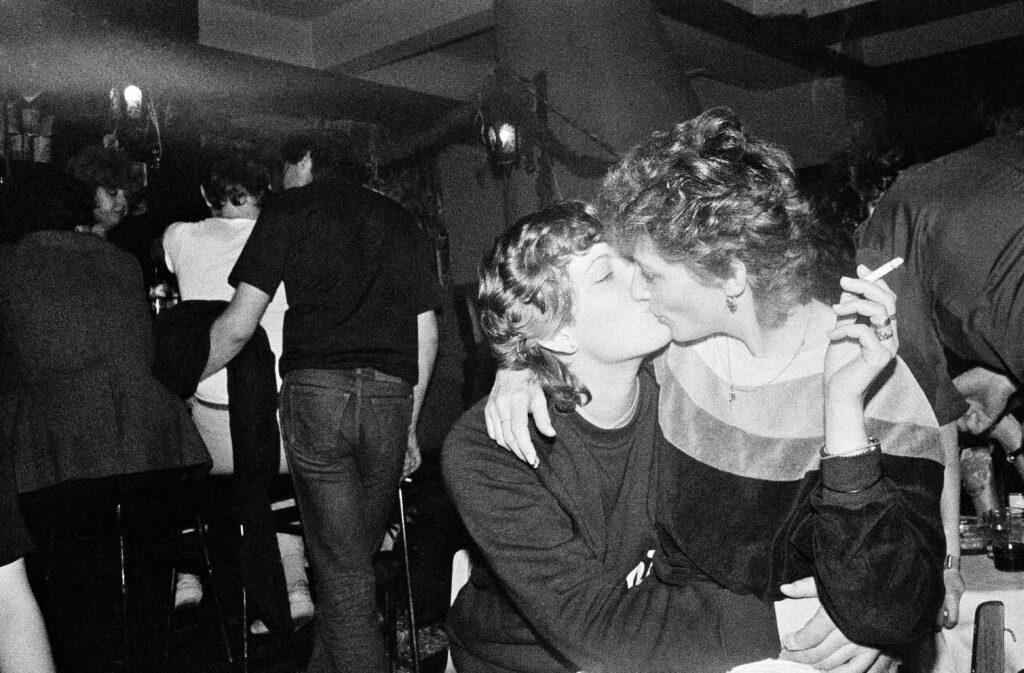

Écrit par David Koepp, le scénariste de Presence, et tourné seulement deux mois après celui-ci, The Insider ressemble au premier abord à une concession commerciale, avec stars et visée divertissante, contrepoint aux recherches plus formelles de Steven Soderbergh sur les possibilités de la caméra et du numérique. La quête de fluidité et de pauvreté, dont le film de fantômes a été le réceptacle, laisse place à un montage heurté avec séquences à suspense et recomposition narrative lors d’un dévoilement final à la Agatha Christie. Même s’il se déroule essentiellement dans des bureaux impersonnels et des logements luxueux et interchangeables, le film d’espionnage révèle peu à peu sa frénésie ludique. Le principe est annoncé avec une efficacité proche de la parodie dès la première réplique (et le premier plan-séquence). Après avoir erré pour retrouver son informateur dans les méandres d’une boîte de nuit londonienne, George Woodhouse (Michael Fassbender) apprend l’invraisemblable vérité : « Il y a une taupe dans ton équipe, et ta femme est parmi les suspects. » S’ensuit un dîner dominical au cours duquel George arrose la viande d’une dose de penthotal et oblige les traîtres potentiels à jouer à une variante d’action/vérité à propos de leur vie sexuelle, dans l’espoir qu’ils livrent sans s’en rendre compte une information essentielle. La prédilection pour les secrets d’alcôve et leur déballage rapproche The Insider de la froideur analytique mise en place dès Sexe, mensonges et vidéo en 1989, dont Girlfriend Experience (2009) constituait le point culminant : raideur robotique des corps, lumières tamisées de l’intimité dévoilée, comportementalisme strict qui ne connaît qu’un choix entre l’habitude et le chaos, fascination pour la surface et hostilité à toute profondeur. Grâce à cette esthétique, Soderbergh a dégagé les enjeux transactionnels de la sexualité propres à l’économie de marché. La quête de vérité dont George se fait le héraut semble, dans un premier temps, aspirer à une humanité qui tournerait le dos au XXIᵉ siècle et accepterait une relative exhibition des sentiments. Les formes du contrôle se relâchent progressivement, du lapsus jusqu’à la panique burlesque, sans étrangement remettre en cause la manière dont le couple est pensé et organisé. Entre le début et la fin de The Insider, le rapport des forces à l’intérieur a évolué, mais la vie conjugale demeure une machine spéculaire, close sur elle-même comme un service secret. Ce passage de la sévérité à la farce correspond moins à une humanisation des affects et à une transformation des personnages qu’à une différence de vitesse. Plus Soderbergh s’arc-boute sur les conventions de ce prétexte narratif qu’est le McGuffin (ici, à cause du logiciel volé Severus, « des millions de personnes mourront »), plus il accélère, et mieux il en pointe le néant. Il cherche une forme d’expansion, d’explosion qui puisse faire s’agiter ces créatures unidimensionnelles. Entre l’énoncé du mystère et sa dissipation, une tache de sauce tomate sur la manche d’une chemise immaculée s’est transformée en giclée de sang sur un mur. Sommes-nous vraiment passés de presque rien à quelque chose ? The Insider abandonne la prétention conceptuelle de Presence tout en tournant, lui aussi, autour d’une inconsistance fondamentale. Lorsque George martèle qu’il « déteste le mensonge », il n’énonce pas une situation morale mais une ambition esthétique où l’on retrouve le cinéaste de The Informant! (2009) : celui d’une transparence qui ne serait pas construite par le désir ou l’intervention, seulement par l’état de retrait et d’accueil que permet le vide barométrique de la mise en scène.

Jean-Marie Samocki

Anciens Numéros